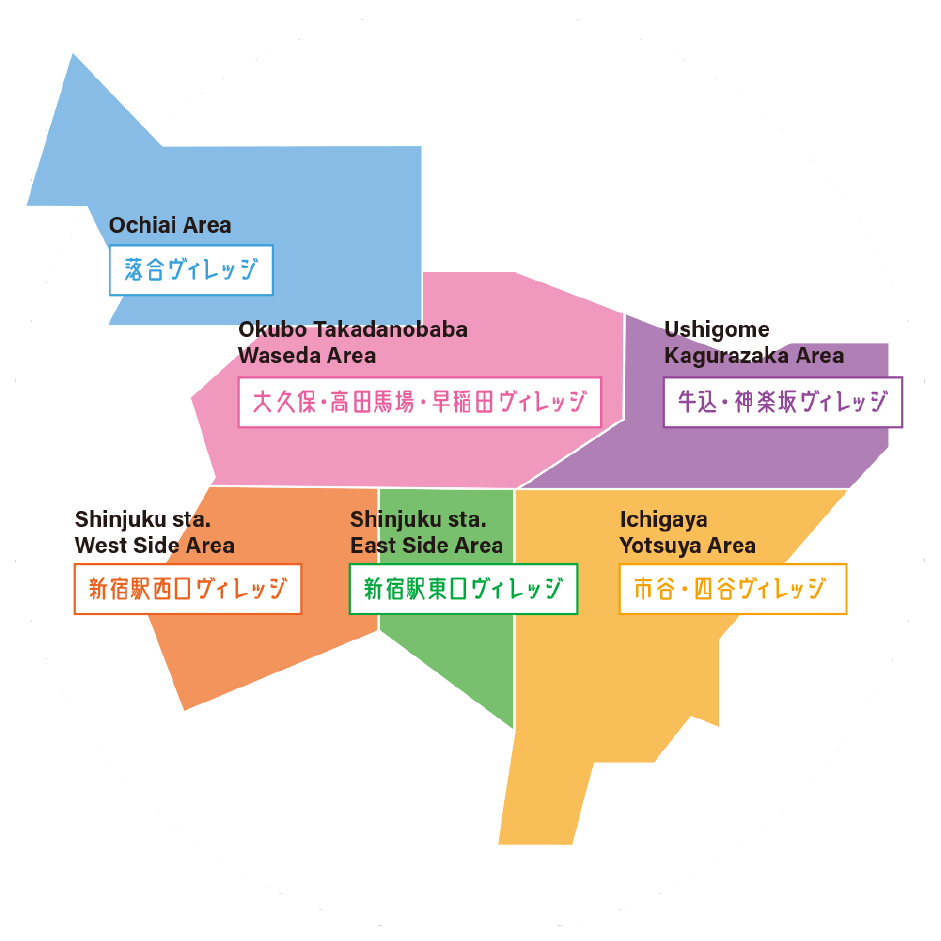

SFMとは

6つのヴィレッジで

エリアを構成

新宿のまちでは、音楽・美術・演劇・芸能・パフォーマンス・まち歩き・歴史探訪など多彩なイベントが日々開催され、多くの方々を楽しませています。

こうしたイベントの主催者が協議会を立ち上げ、文化芸術イベントを集約・発信することにより、文化芸術の振興を図るとともに、賑わいを創出する事業が新宿フィールドミュージアム(SFM)です。

観て、聴いて、体験して、感じて、

新宿のまちの新しい魅力を見つけませんか。

たくさんのイベントをそろえて、

お待ちしています。

1965年に淀橋浄水場が移転した跡地等に立ち並んだ高層ビル街と商業施設。1日に約350万人を迎える新宿駅の西口は2024年の今も、新たな開発の途中にあり、常に発展を続けています。

新宿西口ヴィレッジは、1960年に東京都が新宿駅西口にあった淀橋浄水場移転方針を決定し、その跡地の一部を民間に売却したことから始まりました。

土地を購入した民間会社は、新宿新都心開発協議会(SKK)を1968年に設立(現在11社)し、協力してよりよい街づくりを行ってきました。高層ビル群の先に緑豊かな新宿中央公園が広がり、その周囲には古くからある商店街や住宅街が今も息づくエリア。

平日はビル群のオフィスが稼働し、大勢の人々による賑わいがある一方、土日休日は賑わいが薄れてしまうため、恒常的な賑わいの創出のために、様々な取り組みが行われています。

新宿西口ヴィレッジ

新宿新都心開発協議会[SKK]事務局長 島田忠

歌舞伎町を有する一大エンターテインメントエリア。有名百貨店と、路地等には個性的な飲食店がひしめく中に、映画館、劇場、ライブハウス、ギャラリーなどあらゆるアートが高密度に凝縮されています。

「新宿」と聞いて多くの方が思い浮かべるのは、老舗が立ち並ぶ新宿駅の東口周辺、華やかな歌舞伎町、新宿三丁目といった、新宿駅東口周辺ではないでしょうか。

元禄12年(1699)に内藤家の屋敷地に、宿場町「内藤新宿」が設けられ、やがて大繁華街となったのが今の「新宿」です。

ショッピングや飲食だけでなく、映画館や劇場、美術館やギャラリー、ライブハウス、寄席など、文化芸術が高密度に凝縮され、雰囲気の異なる複数の地区が隣り合いダイナミックな文化を形成する街、それが新宿東口ヴィレッジです。

新宿駅東口ヴィレッジ

新宿末廣亭会長 北村幾夫

四谷といえば寺町というほどお寺が多いエリア。緑豊かな新宿御苑や、江戸城外堀の美しい水辺などのほか、個性的で見ごたえのある美術館、博物館が点在しています。

四谷=寺町と言われるほどお寺が多い市谷・四谷地区は、新宿の歴史、文化、芸術を担っていると言っても過言ではありません。最先端のアートに触れられるミヅマアートギャラリーと佐藤美術館、親子で楽しめるおもちゃ美術館、著名画家による絵画作品で激動の明治時代を俯瞰できる明治神宮外苑聖徳記念絵画館など。民音音楽博物館、新宿区歴史博物館、帝国データバンク史料館など、個性的で見応えある博物館。また、未来のアーティストを輩出する教育機関、東京都立総合芸術高等学校。様々な国の文化を学び体験できる国際交流基金と韓国文化院も忘れてはならない存在です。

市谷・四谷ヴィレッジ

佐藤美術館学芸部長 立島惠

江戸は武家町、明治以降は花街として賑わってきた牛込神楽坂。坂と路地が複雑に入り組む不思議な都市空間の中に、日本の伝統芸能に触れられるスポットが数多くある粋なまちです。

江戸時代は武家町、明治以降は花街を中心に賑わってきた牛込神楽坂。

東京の多くのまちが変貌した中にあって、坂と路地が複雑に入り組む不思議な都市空間が残されています。

伝統芸能に携わる人々や、茶道など日本独自の文化を伝える人々が多数集い、現在も日本の伝統を肌で感じることができます。

また、伝統だけでなく、ダンス、音楽、アートなどで時代の先端をいく多彩な才能が集まり、数多くの文化イベントとして発信。

東京の真ん中でまさに“ヴィレッジ”なコミュニティを創出しています。

それが、今の牛込神楽坂の最大の魅力かもしれません。

牛込・神楽坂ヴィレッジ

神楽坂まち飛びフェスタ実行委員会委員長 日置圭子

教育と文化のまち早稲田・高田馬場と、世界を凝縮したような多文化のまち大久保。若者たちが集い、多様な文化が渦巻く、エネルギーに満ちたエリアです。

高田馬場・早稲田ヴィレッジは教育と文化の街。

その象徴とも言える早稲田大学は、日本を代表する数々の作家、演劇人、ジャーナリストらを生み出してきました。大学に付随して古本屋街が形成されているのは、いまや世界中で早稲田だけでしょう。学生街のため庶民的な飲食店も多く、早稲田から高田馬場にかけてはラーメン激戦区としても知られています。早くから中国人留学生を受け入れてきた経緯から、早稲田大学には今でも日本最多の中国人留学生がいます。

大久保には、韓国だけでなくアジアや中東諸国の飲食店や雑貨店が立ち並び、外国人の多い新宿区内でも、もっとも多国籍で国際色豊かな街です。

早稲田・高田馬場・大久保は、若者たちが集い多様な文化が渦巻く、エネルギーに満ち溢れた地区と言えるでしょう。

大久保・高田馬場・早稲田ヴィレッジ

早稲田大学演劇博物館第9代館長 児玉竜一

川と川が「落ち合う」まち落合は、河川を活用した染色で栄えたエリアです。閑静な環境や魅力ある風景は文学者や画家に愛され、人と文化が落ち合う街としても発展してきました。

皆さんは「江戸」は「金沢」や「京都」に並ぶ染色産地であったことをご存知でしょうか?

落合に染色業者が移り住み始めたのは明治大正期。

それ以来、この「落合」は染のまちとして江戸染色の一端を支えてきました。現在も「落合」には「江戸の染色」を守り続ける工房が多数点在しています。今では「染色」をキーワードに、街の活性化事業を行っています。

また「落合」は林芙美子や佐伯祐三、中村彝など多くの文学者や画家などが居住していたエリアで、アーティスティックな一面も見られます。

川と川が落ち合うまち、「落合」は今や人と文化が落ち合うまちになっているのです。

落合ヴィレッジ

染の里おちあい 新宿区染色協議会会員 高市洋子

1965年に淀橋浄水場が移転した跡地等に立ち並んだ高層ビル街と商業施設。1日に約350万人を迎える新宿駅の西口は2024年の今も、新たな開発の途中にあり、常に発展を続けています。

新宿西口ヴィレッジは、1960年に東京都が新宿駅西口にあった淀橋浄水場移転方針を決定し、その跡地の一部を民間に売却したことから始まりました。

土地を購入した民間会社は、新宿新都心開発協議会(SKK)を1968年に設立(現在11社)し、協力してよりよい街づくりを行ってきました。高層ビル群の先に緑豊かな新宿中央公園が広がり、その周囲には古くからある商店街や住宅街が今も息づくエリア。

平日はビル群のオフィスが稼働し、大勢の人々による賑わいがある一方、土日休日は賑わいが薄れてしまうため、恒常的な賑わいの創出のために、様々な取り組みが行われています。

新宿西口ヴィレッジ

新宿新都心開発協議会[SKK]事務局長 島田忠

歌舞伎町を有する一大エンターテインメントエリア。有名百貨店と、路地等には個性的な飲食店がひしめく中に、映画館、劇場、ライブハウス、ギャラリーなどあらゆるアートが高密度に凝縮されています。

「新宿」と聞いて多くの方が思い浮かべるのは、老舗が立ち並ぶ新宿駅の東口周辺、華やかな歌舞伎町、新宿三丁目といった、新宿駅東口周辺ではないでしょうか。

元禄12年(1699)に内藤家の屋敷地に、宿場町「内藤新宿」が設けられ、やがて大繁華街となったのが今の「新宿」です。

ショッピングや飲食だけでなく、映画館や劇場、美術館やギャラリー、ライブハウス、寄席など、文化芸術が高密度に凝縮され、雰囲気の異なる複数の地区が隣り合いダイナミックな文化を形成する街、それが新宿東口ヴィレッジです。

新宿駅東口ヴィレッジ

新宿末廣亭会長 北村幾夫

四谷といえば寺町というほどお寺が多いエリア。緑豊かな新宿御苑や、江戸城外堀の美しい水辺などのほか、個性的で見ごたえのある美術館、博物館が点在しています。

四谷=寺町と言われるほどお寺が多い市谷・四谷地区は、新宿の歴史、文化、芸術を担っていると言っても過言ではありません。最先端のアートに触れられるミヅマアートギャラリーと佐藤美術館、親子で楽しめるおもちゃ美術館、著名画家による絵画作品で激動の明治時代を俯瞰できる明治神宮外苑聖徳記念絵画館など。民音音楽博物館、新宿区歴史博物館、帝国データバンク史料館など、個性的で見応えある博物館。また、未来のアーティストを輩出する教育機関、東京都立総合芸術高等学校。様々な国の文化を学び体験できる国際交流基金と韓国文化院も忘れてはならない存在です。

市谷・四谷ヴィレッジ

佐藤美術館学芸部長 立島惠

江戸は武家町、明治以降は花街として賑わってきた牛込神楽坂。坂と路地が複雑に入り組む不思議な都市空間の中に、日本の伝統芸能に触れられるスポットが数多くある粋なまちです。

江戸時代は武家町、明治以降は花街を中心に賑わってきた牛込神楽坂。

東京の多くのまちが変貌した中にあって、坂と路地が複雑に入り組む不思議な都市空間が残されています。

伝統芸能に携わる人々や、茶道など日本独自の文化を伝える人々が多数集い、現在も日本の伝統を肌で感じることができます。

また、伝統だけでなく、ダンス、音楽、アートなどで時代の先端をいく多彩な才能が集まり、数多くの文化イベントとして発信。

東京の真ん中でまさに“ヴィレッジ”なコミュニティを創出しています。

それが、今の牛込神楽坂の最大の魅力かもしれません。

牛込・神楽坂ヴィレッジ

神楽坂まち飛びフェスタ実行委員会委員長 日置圭子

教育と文化のまち早稲田・高田馬場と、世界を凝縮したような多文化のまち大久保。若者たちが集い、多様な文化が渦巻く、エネルギーに満ちたエリアです。

高田馬場・早稲田ヴィレッジは教育と文化の街。

その象徴とも言える早稲田大学は、日本を代表する数々の作家、演劇人、ジャーナリストらを生み出してきました。大学に付随して古本屋街が形成されているのは、いまや世界中で早稲田だけでしょう。学生街のため庶民的な飲食店も多く、早稲田から高田馬場にかけてはラーメン激戦区としても知られています。早くから中国人留学生を受け入れてきた経緯から、早稲田大学には今でも日本最多の中国人留学生がいます。

大久保には、韓国だけでなくアジアや中東諸国の飲食店や雑貨店が立ち並び、外国人の多い新宿区内でも、もっとも多国籍で国際色豊かな街です。

早稲田・高田馬場・大久保は、若者たちが集い多様な文化が渦巻く、エネルギーに満ち溢れた地区と言えるでしょう。

大久保・高田馬場・早稲田ヴィレッジ

早稲田大学演劇博物館第9代館長 児玉竜一

川と川が「落ち合う」まち落合は、河川を活用した染色で栄えたエリアです。閑静な環境や魅力ある風景は文学者や画家に愛され、人と文化が落ち合う街としても発展してきました。

皆さんは「江戸」は「金沢」や「京都」に並ぶ染色産地であったことをご存知でしょうか?

落合に染色業者が移り住み始めたのは明治大正期。

それ以来、この「落合」は染のまちとして江戸染色の一端を支えてきました。現在も「落合」には「江戸の染色」を守り続ける工房が多数点在しています。今では「染色」をキーワードに、街の活性化事業を行っています。

また「落合」は林芙美子や佐伯祐三、中村彝など多くの文学者や画家などが居住していたエリアで、アーティスティックな一面も見られます。

川と川が落ち合うまち、「落合」は今や人と文化が落ち合うまちになっているのです。

落合ヴィレッジ

染の里おちあい 新宿区染色協議会会員 高市洋子

四谷といえば寺町というほどお寺が多いエリア。緑豊かな新宿御苑や、江戸城外堀の美しい水辺などのほか、個性的で見ごたえのある美術館、博物館が点在しています。

四谷=寺町と言われるほどお寺が多い市谷・四谷地区は、新宿の歴史、文化、芸術を担っていると言っても過言ではありません。最先端のアートに触れられるミヅマアートギャラリーと佐藤美術館、親子で楽しめるおもちゃ美術館、著名画家による絵画作品で激動の明治時代を俯瞰できる明治神宮外苑聖徳記念絵画館など。民音音楽博物館、新宿区歴史博物館、帝国データバンク史料館など、個性的で見応えある博物館。また、未来のアーティストを輩出する教育機関、東京都立総合芸術高等学校。様々な国の文化を学び体験できる国際交流基金と韓国文化院も忘れてはならない存在です。

市谷・四谷ヴィレッジ

佐藤美術館学芸部長 立島惠

江戸は武家町、明治以降は花街として賑わってきた牛込神楽坂。坂と路地が複雑に入り組む不思議な都市空間の中に、日本の伝統芸能に触れられるスポットが数多くある粋なまちです。

江戸時代は武家町、明治以降は花街を中心に賑わってきた牛込神楽坂。

東京の多くのまちが変貌した中にあって、坂と路地が複雑に入り組む不思議な都市空間が残されています。

伝統芸能に携わる人々や、茶道など日本独自の文化を伝える人々が多数集い、現在も日本の伝統を肌で感じることができます。

また、伝統だけでなく、ダンス、音楽、アートなどで時代の先端をいく多彩な才能が集まり、数多くの文化イベントとして発信。

東京の真ん中でまさに“ヴィレッジ”なコミュニティを創出しています。

それが、今の牛込神楽坂の最大の魅力かもしれません。

牛込・神楽坂ヴィレッジ

神楽坂まち飛びフェスタ実行委員会委員長 日置圭子

教育と文化のまち早稲田・高田馬場と、世界を凝縮したような多文化のまち大久保。若者たちが集い、多様な文化が渦巻く、エネルギーに満ちたエリアです。

高田馬場・早稲田ヴィレッジは教育と文化の街。

その象徴とも言える早稲田大学は、日本を代表する数々の作家、演劇人、ジャーナリストらを生み出してきました。大学に付随して古本屋街が形成されているのは、いまや世界中で早稲田だけでしょう。学生街のため庶民的な飲食店も多く、早稲田から高田馬場にかけてはラーメン激戦区としても知られています。早くから中国人留学生を受け入れてきた経緯から、早稲田大学には今でも日本最多の中国人留学生がいます。

大久保には、韓国だけでなくアジアや中東諸国の飲食店や雑貨店が立ち並び、外国人の多い新宿区内でも、もっとも多国籍で国際色豊かな街です。

早稲田・高田馬場・大久保は、若者たちが集い多様な文化が渦巻く、エネルギーに満ち溢れた地区と言えるでしょう。

大久保・高田馬場・早稲田ヴィレッジ

早稲田大学演劇博物館第9代館長 児玉竜一

川と川が「落ち合う」まち落合は、河川を活用した染色で栄えたエリアです。閑静な環境や魅力ある風景は文学者や画家に愛され、人と文化が落ち合う街としても発展してきました。

皆さんは「江戸」は「金沢」や「京都」に並ぶ染色産地であったことをご存知でしょうか?

落合に染色業者が移り住み始めたのは明治大正期。

それ以来、この「落合」は染のまちとして江戸染色の一端を支えてきました。現在も「落合」には「江戸の染色」を守り続ける工房が多数点在しています。今では「染色」をキーワードに、街の活性化事業を行っています。

また「落合」は林芙美子や佐伯祐三、中村彝など多くの文学者や画家などが居住していたエリアで、アーティスティックな一面も見られます。

川と川が落ち合うまち、「落合」は今や人と文化が落ち合うまちになっているのです。

落合ヴィレッジ

染の里おちあい 新宿区染色協議会会員 高市洋子

教育と文化のまち早稲田・高田馬場と、世界を凝縮したような多文化のまち大久保。若者たちが集い、多様な文化が渦巻く、エネルギーに満ちたエリアです。

高田馬場・早稲田ヴィレッジは教育と文化の街。

その象徴とも言える早稲田大学は、日本を代表する数々の作家、演劇人、ジャーナリストらを生み出してきました。大学に付随して古本屋街が形成されているのは、いまや世界中で早稲田だけでしょう。学生街のため庶民的な飲食店も多く、早稲田から高田馬場にかけてはラーメン激戦区としても知られています。早くから中国人留学生を受け入れてきた経緯から、早稲田大学には今でも日本最多の中国人留学生がいます。

大久保には、韓国だけでなくアジアや中東諸国の飲食店や雑貨店が立ち並び、外国人の多い新宿区内でも、もっとも多国籍で国際色豊かな街です。

早稲田・高田馬場・大久保は、若者たちが集い多様な文化が渦巻く、エネルギーに満ち溢れた地区と言えるでしょう。

大久保・高田馬場・早稲田ヴィレッジ

早稲田大学演劇博物館第9代館長 児玉竜一

川と川が「落ち合う」まち落合は、河川を活用した染色で栄えたエリアです。閑静な環境や魅力ある風景は文学者や画家に愛され、人と文化が落ち合う街としても発展してきました。

皆さんは「江戸」は「金沢」や「京都」に並ぶ染色産地であったことをご存知でしょうか?

落合に染色業者が移り住み始めたのは明治大正期。

それ以来、この「落合」は染のまちとして江戸染色の一端を支えてきました。現在も「落合」には「江戸の染色」を守り続ける工房が多数点在しています。今では「染色」をキーワードに、街の活性化事業を行っています。

また「落合」は林芙美子や佐伯祐三、中村彝など多くの文学者や画家などが居住していたエリアで、アーティスティックな一面も見られます。

川と川が落ち合うまち、「落合」は今や人と文化が落ち合うまちになっているのです。

落合ヴィレッジ

染の里おちあい 新宿区染色協議会会員 高市洋子

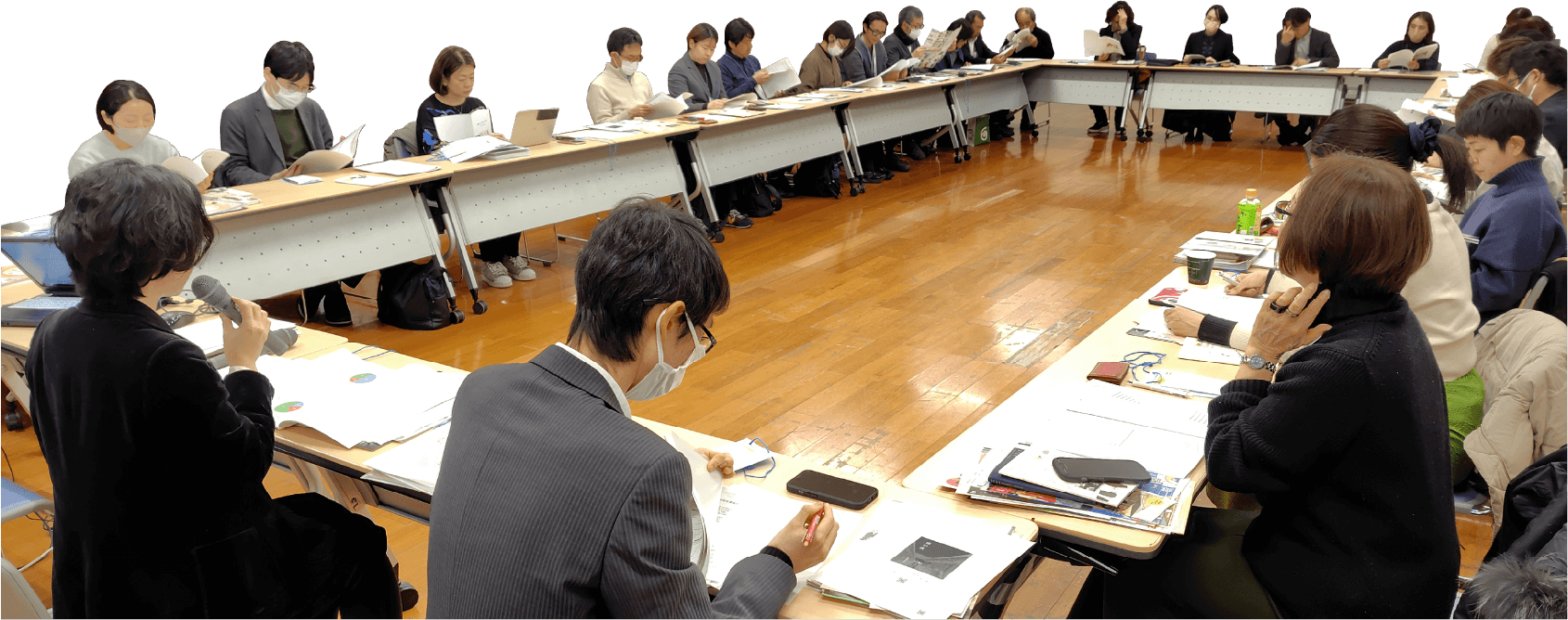

新宿フィールドミュージアム

協議会

新宿フィールドミュージアム(SFM)では、参加団体による協議会を定期的に開催しています!

協議会は、SFMの今後の展開やガイドブックの編集方針について話し合うほか、イベントの成果報告など内容が盛りだくさん!多くの参加団体同士の交流の場として、コラボレーションや新たな繋がりが生まれる場所となっています。

新宿区・事務局から今年度の振り返り

協議会は新宿区、事務局の挨拶からスタート!

参加団体に感謝の気持ちを伝えつつ、今年度のSFMを振り返ります。

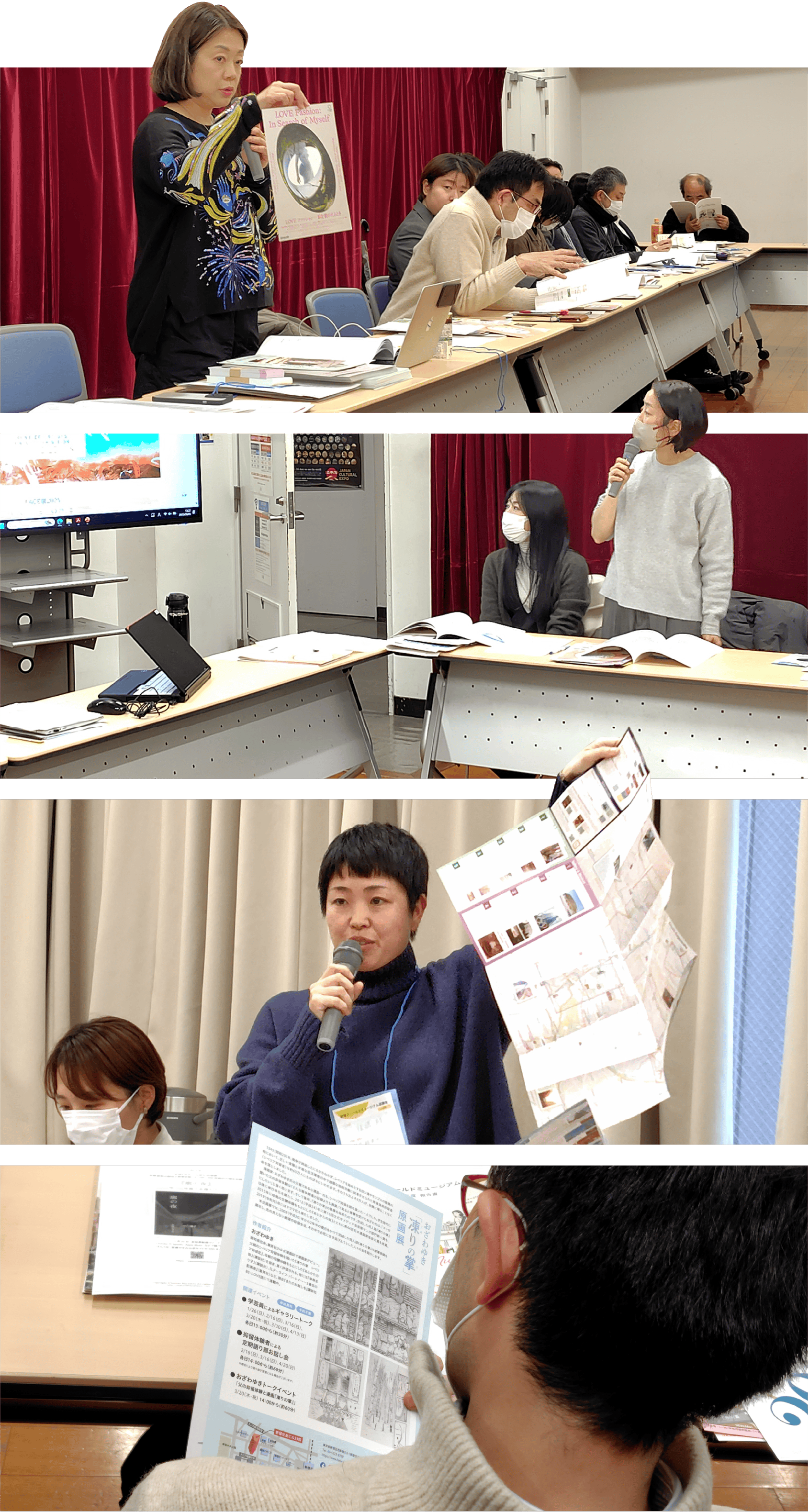

参加団体からの成果報告

続いて参加団体からの成果報告の時間!

ガイドブックに掲載したイベント、新宿区文化月間に開催したイベントを振り返ります。

集客方法など有益な情報もこの場で発表します。

参加団体間の交流

アイスブレイクには、参加団体間の交流時間を設けています!

この時間を通じて、新たな企画やコラボレーションが生まれたことも!

新宿フィールドミュージアムでは

新宿区内のさまざな文化芸術に関わる団体や人と

知り合うことができます!

興味を持たれた方はぜひSFM事務局

(03-5909-3060)までご連絡ください!